「夜の大人鉄博」人気企画のガイドツアーに迫る!

2025/11/28

鉄道博物館(てっぱく)の魅力を伝える連載「てっぱく☆マガジン」、第7回では「夜の大人鉄博」の人気企画である「荒木副館長による車両ステーションガイドツアー」にフォーカス! 当日の解説を一部公開することで、未体験の方にも少しだけイベントの内容を味わってもらえたら……前回に引き続き、ナビゲーターは広報担当のWさんです。

「夜の大人鉄博」の人気企画「荒木副館長によるガイドツアー」

「夜の大人鉄博」の第1回から開催されている、当館の副館長・荒木によるガイドツアー。第1回から第6回までは、南館3Fにある歴史ステーションを展示期ごとに分け、鉄道の歴史にまつわる解説を行っておりました。そして、第7回からは車両ステーションへと場所を移動。〈車両シリーズ〉として実物車両を目の前に様々な解説を行っている人気企画となります。その人気ぶりは、すべての回に参加されているお客様がいらっしゃるほど。

今回は、10月25日(土)の第11回「夜の大人鉄博」で開催された「荒木副館長による車両ステーションガイドツアー~山岳用機関車と平地用機関車、ブルトレ用客車~」のなかから、ED40形電気機関車の解説の模様をお見せしたいと思います。

立ちはだかる急な坂道

「皆さま、こんばんは。本日も〈大人鉄博〉の〈車両シリーズ〉にご参加いただき、誠にありがとうございます。鉄道博物館・副館長の荒木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、ここに展示されている少し珍しい機関車〈ED40形電気機関車〉について、普段なかなか説明されていない点も含めてご紹介したいと思います」

「日本は1872年に最初の鉄道を開業しましたが、明治政府は国の発展のために鉄道建設が重要であると考え、積極的に路線を建設することとしました。

鉄道を建設するにあたっては、すでに発達していた地域――例えば東海道のように街道や船運が栄えていた地域よりも、未開発の地に鉄道を敷設することが日本の発展に資すると判断。そのため、最初に最大の都市である東京(江戸)と京都を結ぼうとした際、明治政府はまだ開けていない地域から先に着手する方針を採り、東京から中山道を経由して長野方面を通り、京都へ至る路線を最初に建設することを決めました。

しかし、その工事を進めていくと、多くの急な坂道に直面しました。日本の国土の70%から80%が山や丘であることを考えれば、坂道が多いのは当然のことです。

特に群馬・長野県境でそれまでにない急な坂に直面してしまい、その坂をどうやって上下するかが問題となりました。なかなか工事が進まず、このままでは東京と大阪を結ぶ鉄道がいつ完成するかわからないという状況に陥ったため、明治政府は計画を変更することにしました。当初、東京から横浜まで〈支線〉として建設していた区間を延伸し、そのまま東海道を経由して神戸までの東西を結ぶ幹線とすることに変更しました。

このため、皆さまもご存じの通り、最初の長距離幹線は東京から大阪までの東海道経由となりました。しかし、山間部の工事も中止したわけではありません。東海道線建設を優先しつつ、日本海側へ出る路線の一部にもしようと、急な坂道への挑戦が続行されました」

蒸気機関車から電気機関車へ

「その時に直面した坂道は、信越本線の横川~軽井沢間の碓氷峠です。8.5㎞の間の標高差が約550mもあり、66.7パーミル(‰)という勾配でした。〈パーミル〉とは、1,000m進んだときに何m上下するかを表す単位です。この機関車が挑んだ坂は、1,000m走行する間に66.7m上下するという勾配でした。

この勾配は、当時の技術――鉄の車輪と鉄のレール(粘着方式)だけでは滑ってしまい、登ることができないとされていました。現在であれば、この程度の坂なら粘着方式でも登れます。開業当時には、蒸気機関車が使用されました。その際、車輪とレールの滑りを防ぐために、2本のレールの中央に〈ラックレール〉と呼ばれる刻みをつけたレールを敷設し、機関車の歯車(ピニオン)でこれを噛み合わせながら上下する〈アプト式〉が採用されました。この方式であれば、滑ることはありません。

1893年の開業時には蒸気機関車が使用されましたが、この当時の機関車は非力で速度が非常に遅いうえ、特にトンネル内では蒸気機関車の煙に巻かれて乗客も乗務員も大変な思いをしました。そのため、この区間(横川〜軽井沢間)を日本の幹線では初めて電化することになり、1912年に実施。しばらく海外から輸入した機関車で運転していました。そして、1919年に製作されたのが、〈10020形(のちのED40型電気機関車)〉であり、これは国産で最初の本線用電気機関車です」

急こう配を登るためのさまざまな工夫

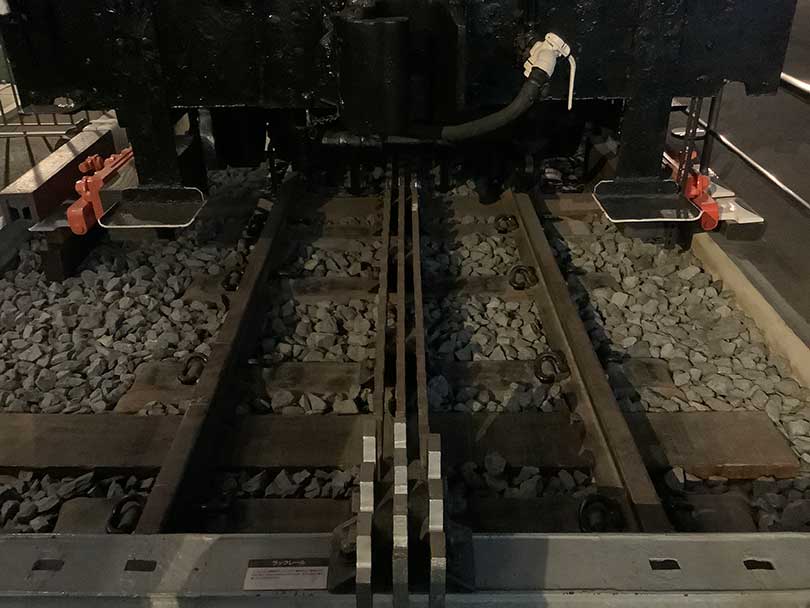

「機関車の中央付近から車輪の間を覗いていただくと、先ほど申しました歯車とラックのような部分が見えます。見えにくいかもしれませんが、〈アプト式〉という駆動方式が採用されています。この方式で急勾配を登ることにしたのです。

また、この区間では現在の電車のように架線を張り、パンタグラフで集電する方式を採用することができませんでした。横川〜軽井沢間は蒸気機関車の走行を前提としてトンネルが建設されていたため、トンネル断面が狭く、架線を張れなかったからです」

「そのため、2本の線路のそばにもう1本レール(第三軌条)を敷設し、そこから電気を取るようにしました。この車両に朱色で見えている2つの部品は、第三軌条をこすりながら電気を取るコレクターシュー(集電靴)というものです。

本線(駅間)では第三軌条から集電した一方で、駅や車両基地の構内では作業員が移動する際に第三軌条でつまずいたり、感電する危険があったため、架線を張って屋根上のパンタグラフから集電しました。本線に出る際にはパンタグラフを下げ、第三軌条から電気を取るスタイルです」

「安全のため、この坂道では機関車が客車や貨車を後ろから押す方式が使われていました。前で牽引すると、万が一連結器が切れた際に、連結車両が坂道を転がり落ちて大きな事故になる恐れがあったからです。機関車で踏ん張れるよう、必ず機関車は編成の最後尾(坂下側)に連結されました。

この〈ED40形〉の運転台は片方にしか付いていません。これは後押し専用の機関車であるため、前に運転台を設けても客車や貨車があるだけで見通しが悪く、あまり意味がないため後方の運転台1箇所で運転し、押したり引いたりするタイプになっています」

「皆さま、ここにありますのがラックレールです。線路と線路の間に歯車をまっすぐに伸ばした形状のラックレールを、位相をずらして3枚敷設しています。また、急こう配でも耐久性があり、列車の重量に耐えられるように枕木も鉄製のものが使われました。ラックレールは刻みをつけて枕木に取り付けたもので、これを機関車の歯車で噛み合わせながら進むことで急勾配を登ることができました」

「また、先ほどの第三軌条がここにあります。これもレールですが、上の部分には木のカバーがついています。このレールの下側をコレクターシューでこすりながら電気を取るのです。この機関車は、こうした多くの工夫により、非常に無骨な形でありながら、66.7パーミルという急坂の上り下りを可能にしました。

66.7パーミルという勾配は、通常の幹線(高崎線、東海道本線、東北本線など)の最大勾配である20~25パーミル程度以下と比べ、3倍近い急坂でした」

引退後は国の重要文化財に

「その後、技術が発達し、車輪の回転力コントロールが非常にスムーズに行えるようになったので、1963年に別線を作り、通常の電気機関車で牽引する方式に切り替えられました。現在、このラックレールが敷設されていた横川〜軽井沢間の旧線は、遊歩道として整備保存されています。

新しい技術により、通常の線路でも66.7パーミルの勾配を上下できるようになり、〈EF63形機関車〉が開発され、スピードも大きく向上しました。1997年に北陸新幹線が開通したので、この区間は廃止されています。

〈ED40形電気機関車〉は、その区間だけを運転するために特別に作られた機関車です。横川~軽井沢間から引退した後、1944年から東武鉄道の日光軌道線で活躍していました。アプト式の機構は不要となったため、外されています。その車両が廃車になった後、1968年に国鉄に寄贈され、大宮工場(現大宮総合車両センター)で保管されていました。復元工事を行い、当館の開館時2007年に移設展示され、現在に至っています。

この〈ED4010号〉は、国の重要文化財に指定されています。また、横川〜軽井沢間で使われていたアプト式鉄道は、現在でも大井川鐵道の井川線にて、奥大井の観光列車として運行しています」

「夜の大人鉄博」はその他にも特別感のある企画がたくさん!

一部だけの紹介となりましたが、「荒木副館長による車両ステーションガイドツアー~山岳用機関車と平地用機関車、ブルトレ用客車~」の様子は伝わりましたでしょうか?

なお、この回の「夜の大人鉄博」では、通常開館でも滅多に公開することがない「E514形新幹線電車(E5系電車モックアップ)」の運転室を特別に公開しています。

また、走行中のジオラマを心行くまで楽しめる「大人のための鉄道ジオラマ」も実施し、通常開館時とは一味違うジオラマも楽しんでいただきました。ジオラマ室内も一脚・三脚を使用した撮影が可能で、思う存分に撮影できることも「夜の大人鉄博」を楽しむポイントです。

最後に、今回の「夜の大人鉄博」限定で掲出したヘッドマークも特別にお見せします。

今後の開催日時は未定ですが、日程が決まりましたら鉄道博物館ホームページにてお知らせします。それではまた、次回の「てっぱく☆マガジン」でお会いしましょう。

最近の「てっぱく☆マガジン」はこちら↓↓↓

新着情報

新着情報

注目情報

注目情報