【磐越西線】車窓風景も沿線スポットも! 気軽に乗れて見どころが多いローカル線

2025/11/07

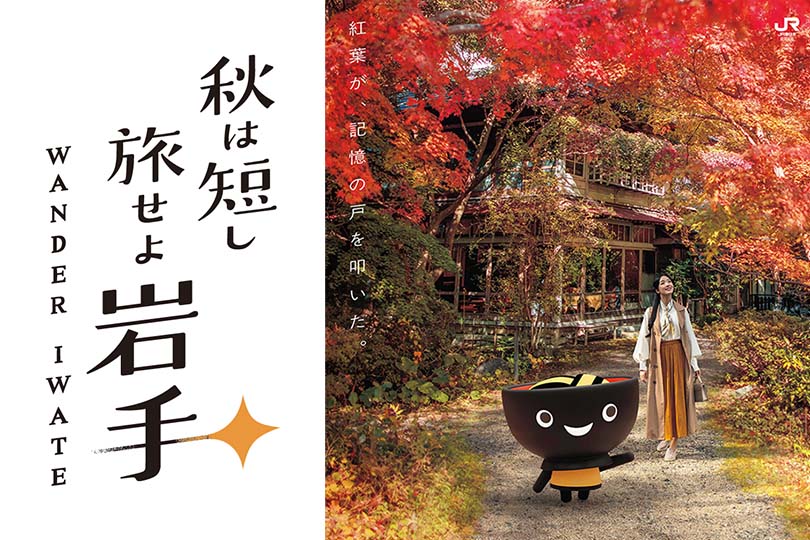

四季を通じて日本らしい景色を楽しめ、さまざまな旅のスタイルに対応できる……。磐越西線は、そんな魅力あふれる路線です。福島県の郡山駅と新潟県の新津駅を結び、全長は175.6km。沿線には磐梯山、猪苗代湖、阿賀川(阿賀野川)といった自然の名所をはじめ、会津若松の鶴ヶ城、喜多方のラーメンや蔵の街並みなど、多くの観光資源に恵まれています。今回はそんな磐越西線の楽しみ方を存分にお伝えします!

誰もが気軽に乗れて見どころが多いローカル線

磐越西線の魅力は、多彩な楽しみ方ができることです。郡山〜会津若松間は、猪苗代湖に向けて標高差300mを越える山岳・高原路線。会津若松〜喜多方間は会津盆地の田園風景を走り、喜多方〜新津間では阿賀川の豊かな流れと森の風景を存分に楽しむことができます。会津若松〜新津間にはC57形蒸気機関車が牽引する「SLばんえつ物語」が運行されているほか、春や夏にはリゾート列車の「あいづSATONO」も運行されます。

首都圏から訪れやすいのも魅力です。起点の郡山駅、終点の新津駅に近い新潟駅がそれぞれ新幹線に接続しており、日帰りで無理なく全線を乗り通すことができます。もちろん、会津若松など沿線で宿泊し、のんびりと観光や途中下車を楽しむのもおすすめ。磐梯熱海温泉や東山温泉、咲花温泉など沿線には温泉も豊富です。また、都内から普通列車を乗り継いで郡山にアクセスすることもできるので、1泊すれば普通列車だけで磐越西線をぐるりとめぐる旅も可能。「青春18きっぷ」や「東日本のんびり旅パス」を使って、ゆったりと普通列車の旅を楽しむこともできます。

貴重なSL列車とリゾート列車が走る

多彩な魅力にあふれる磐越西線は、1〜2時間に1本程度の列車がある区間が多く、旅行プランを立てやすい路線です。新幹線からの接続も良いので、郡山駅と新津駅のどちら側からでもアクセスできます。

磐越西線の主役ともいえる列車が、毎年4月から12月頃までの週末を中心に会津若松〜新津間で運行されている「SLばんえつ物語」です。引退後も新津で大切に保存されてきたC57形180号機を復元し、展望グリーン車を含む7両編成の専用客車を牽引するSL列車。「森と水とロマンの鉄道」をキャッチフレーズに、大正ロマンを感じさせる4人掛けボックスシート、誰でも楽しめるオコジョ展望車両や天井側まで窓が広がったパノラマ展望車、売店カウンター、専用パノラマ展望室付きのグリーン車などさまざまな設備を備えています。

新津発・会津若松発のどちらも楽しめますが、午前中に出発し、全区間で日中の景色を楽しめるのが新津発。東京駅を朝7時台発の上越新幹線に乗車すれば余裕をもって乗り継ぎでき、新津駅のホームでは「SLばんえつ物語弁当」をはじめとする駅弁やグッズの販売もあります。列車は7号車グリーン車が最後尾となり、1号車オコジョ展望室は機関車の真後ろ。「貴婦人」の愛称をもつC57形機関車の美しい走りを間近に見ることができます。

一方、15時台の出発となる会津若松発は運行中に日没を迎えます。蒸気機関車の音を聞きながら眺める夕暮れもまた格別。ちょっとした夜行列車の気分も味わえます。なお、普通車はA・D席が窓側で、新津発はC・D席が、会津若松発はA・B席が進行方向向きとなります。

郡山〜喜多方間で春や夏を中心に運行される「あいづSATONO」も人気です。2両編成のディーゼルハイブリット車両「リゾートあすなろ」をリニューアルした列車で、ゆったりとしたボックスシート中心のグリーン車とリクライニングシートの普通車指定席があり、駅弁などを味わいながら大型の窓から会津の景色をのんびりたっぷり楽しめます。スマートフォンから事前予約をすれば、「地酒の森『あいづSATONO』唎き酒セット」や「宝の山100th弁当」といった「あいづSATONO」限定のグルメも味わえます。

スイッチバック時代の駅が保存されている中山宿駅

今回は、起点である郡山駅から磐越西線の旅を始めましょう。磐越西線のほか、東北新幹線や磐越東線など5つの路線が発着する郡山駅は駅弁が豊富。なかでも一番人気は、二段重ねの海苔ごはんに卵焼きとサケ、煮物などを付け合わせた「海苔のりべん」。海苔の間におかかや昆布の佃煮が挟み込まれた、素朴な味わいを楽しめるごはんが人気のひみつです。会津地鶏をはじめとした会津の味がぎっしり詰まった「会津を紡ぐ わっぱめし」もおすすめです。

郡山〜会津若松間は交流電化されている区間で、定期列車はすべてE721系電車が使用されています。4人掛けボックスシートとドア横のロングシートを組み合わせたセミクロスシートで、ボックスシートには飲料を置ける小型テーブルがあります。車窓風景は左右どちらも楽しめますが、会津若松駅に向かって右側の方が、安達太良山や磐梯山がよく見えます。

郡山〜会津若松間で1日3往復運転されている快速「あいづ」には特急並みのリクライニングシートを備えた指定席が14席用意され、330〜530円追加するだけで快適な旅を楽しめます。ただし人気が高く満席になることが多いので、早めにえきねっとで予約しましょう。

さて、郡山駅を出発した列車は2つめの喜久田駅を発車してしばらくすると、右手に日本百名山のひとつ、安達太良山が勇姿を現します。

駅前に無料の足湯がある温泉地、磐梯熱海駅を発車すると、山間部に分け入り25‰(1000m水平に進むごとに25mの高低差)という急勾配が始まります。次の中山宿駅は中山峠の勾配上にある駅で、1997(平成9)年までは本線から線路を分岐して平坦な場所にホームを設けた「スイッチバック式」の駅でした。現在の駅は旧駅から800mほど離れた場所にありますが、かつてのホームは地元の方々の手によって保存・公開されています。中山宿駅到着直前には列車からも左手に旧ホームを見下ろすことができ、この区間がいかに急坂であるかも実感できるでしょう。

ジグザグルートで山を下る高原路線

峠を登りきった上戸駅からは、猪苗代盆地へ。今は列車が停車しない猪苗代湖畔臨時乗降場付近では、木々の間にちらりと猪苗代湖が見え、川桁駅を過ぎると車窓右手に標高1,816mの雄大な磐梯山が広がります。

猪苗代駅は、標高500mあまりの高地にある日本で4番目に大きい猪苗代湖の玄関。バスやタクシーを利用すれば、湖をはじめ当地出身の野口英世記念館や、昭和天皇が新婚旅行で滞在した天鏡閣などを観光できます。

次の翁島駅の前後が、磐梯山が最もよく見える区間。翁島駅から20分ほど歩いた福島県道7号には磐梯山のビュースポットもあります。そしてここからが、磐越西線電化区間のハイライト。猪苗代盆地の西端から下り勾配となり、急勾配を避けるため右に左に大きく蛇行しながら空が開けた雑木林を下っていきます。右に見えていた磐梯山が後ろに去ったかと思うと正面に現れ、今度は左後方に移るなど、目まぐるしく車窓風景が変わります。どんどん標高が下がり方角が変わるたびに磐梯山の表情が変わり、見飽きることがありません。特に、空気が澄んだ冬の日は、凛としたたたずまいの磐梯山を観賞できます。

山を降りきると、会津盆地に入って会津若松駅に到着。ここでは「あいづSATONO」を除く全ての列車が乗り換えとなり、進行方向が変わります。戊辰戦争の舞台となり、白い天守が美しい鶴ヶ城(会津若松城)へは、懐かしさただようボンネットバスの「まちなか周遊バス ハイカラさん」で約20分。タクシーなら10分ほどの位置で、レンタサイクルやレンタカー、カーシェアなどもあります。市街南東には会津若松の奥座敷として江戸時代から栄えた東山温泉もあり、ぜひ時間を作って滞在したい城下町です。

桜の時期に訪れたい蔵の町・喜多方

会津若松駅からは非電化となります。現在の主力車両は、2019(令和元)年に運行を開始したGV-E400系。ディーゼルエンジンで発電した電気でモーターを回し電車のように走る、最新の電気式気動車です。2・4人掛けのクロスシートを中心としたセミクロスシートで、テーブルはありませんが窓枠が太いので小さなドリンクなどは置くことができます。また、区間運転を中心に1993(平成5)年登場のキハ110系200番代も健在で、大きな1枚窓が魅力です。ここからは、阿賀川とともに新潟を目指します。磐越西線は阿賀川を5度も渡るので、車窓風景は左右どちらでも楽しめます。

会津若松駅を発車した列車は、郡山方面の線路と別れて会津盆地を北へ進みます。15〜20分ほどで到着するのが、蔵とラーメンの街として知られる喜多方駅。倉庫や住居、店舗などとして古くから使われてきた蔵が多く残る町で、さまざまな蔵を移築・公開している「喜多方 蔵の里」など、手軽な街歩きを楽しめます。

その喜多方を列車で訪れるなら、おすすめなのが春。かつて喜多方駅からは国鉄日中線が分岐していましたが、その線路跡が喜多方駅付近から約3kmにわたり、約1,000本のしだれ桜が立ち並ぶ自転車歩行道となっているのです。毎年4月上旬から中旬にかけて、見事なしだれ桜のトンネルを歩けます。現在、日中線の終着駅である旧熱塩駅の日中線記念館方面までしだれ桜を植える「日中線しだれ桜プロジェクト」もNPO法人の手で進められています。

1日30個限定で復活 幻の駅弁「とりめし」

喜多方駅を発車すると、盆地が終わり山岳地帯へ。急勾配を登りながら、新津に向かって左手に会津盆地の田園風景が広がります。山都駅まで来ると、いよいよ車窓左手に阿賀川が近づきます。只見川をはじめ、いくつもの支流を集めた阿賀川はダムの存在もあってすでに大河の装い。荻野駅の手前では、県営の漕艇場も見えます。森と阿賀川、そして田園風景が続き、「森と水とロマンの鉄道」というキャッチフレーズにふさわしい車窓風景となります。

上野尻駅の先から、列車は峡谷に入ります。ギザギザした岩が両岸からせり出し、お銚子のくびれのように見えることから「銚子の口」と呼ばれる景勝地で、特に秋には谷を赤く染める紅葉を楽しめます。夏は樹木で遮られてしまうので、冬の雪景色もおすすめです。徳沢〜豊実間で渡る阿賀野川徳沢橋梁が福島・新潟の県境。ここから阿賀川は阿賀野川と名前を変えます。

一部が新幹線と同じ標準軌の線路規格で建設された平瀬トンネルを抜けると、山下りもほぼ終了。やがて到着する津川駅では、「SLばんえつ物語」は点検と給水のため15〜17分ほど停車し、機関車の前で記念写真を撮ったり、阿賀町の特産品を購入したりできます。注目は、近年復活した駅弁「とりめし」です。かつて日出谷駅で販売されていた「とりめし」は、すぐに売り切れてしまうことから「幻の駅弁」と言われていました。2010(平成22)年に販売を終了しましたが、2023(令和5)年に町の人々の手で復活。「SLばんえつ物語」の運転日限定で、津川駅で販売されています。ただし1日30食限定で、午前中の新津発の列車で売り切れます。会津若松発の列車は、野沢駅で「宿場の釜飯」が販売されます。

終着・新津は鉄道のまち

温泉街で知られる咲花駅を過ぎると、列車は新潟平野に出ます。1時間あまりにわたって旅を共にしてきた阿賀野川ともここでお別れ。五泉の町を過ぎ、市街地に入って終着・新津駅に到着します。新津は、かつて国鉄新津機関区があり、交通の要衝として栄えた町。駅からバスで約5分のところには新津鉄道資料館があり、鉄道のまちとして栄えた新津の歴史や、「SLばんえつ物語」を牽引するC57形180号機の資料などを見ることができます。

車窓風景と沿線スポット、そしてロケーションに恵まれた磐越西線は、誰でも列車の旅の楽しさを満喫できる路線です。楽しみが多すぎて迷ってしまうほどなので、地図と時刻表を見ながら、じっくりプランニングしてみましょう。

取材・文:栗原 景

写真:栗原 景、交通新聞クリエイト

執筆者紹介

栗原 景(くりはら かげり)

1971年、東京生まれ。鉄道と旅、韓国を主なテーマとするジャーナリスト。出版社勤務を経て2001年からフリー。小学3年生の頃から各地の鉄道を一人で乗り歩き、国鉄時代を直接知る最後の世代。東海道新幹線の車窓を中心に、新幹線の観察と研究を10年以上続けている。

「路線の楽しみ方」についての関連記事はこちらから↓↓↓

新着情報

新着情報

注目情報

注目情報